網路行銷就從寫文開始吧!

友人問:痞客邦是什麼?(我都要懷疑我是不是年代久遠),另又友人問痞客邦跟部落客有什麼不同?為時麼要寫文?寫在facebook不是一樣嗎?

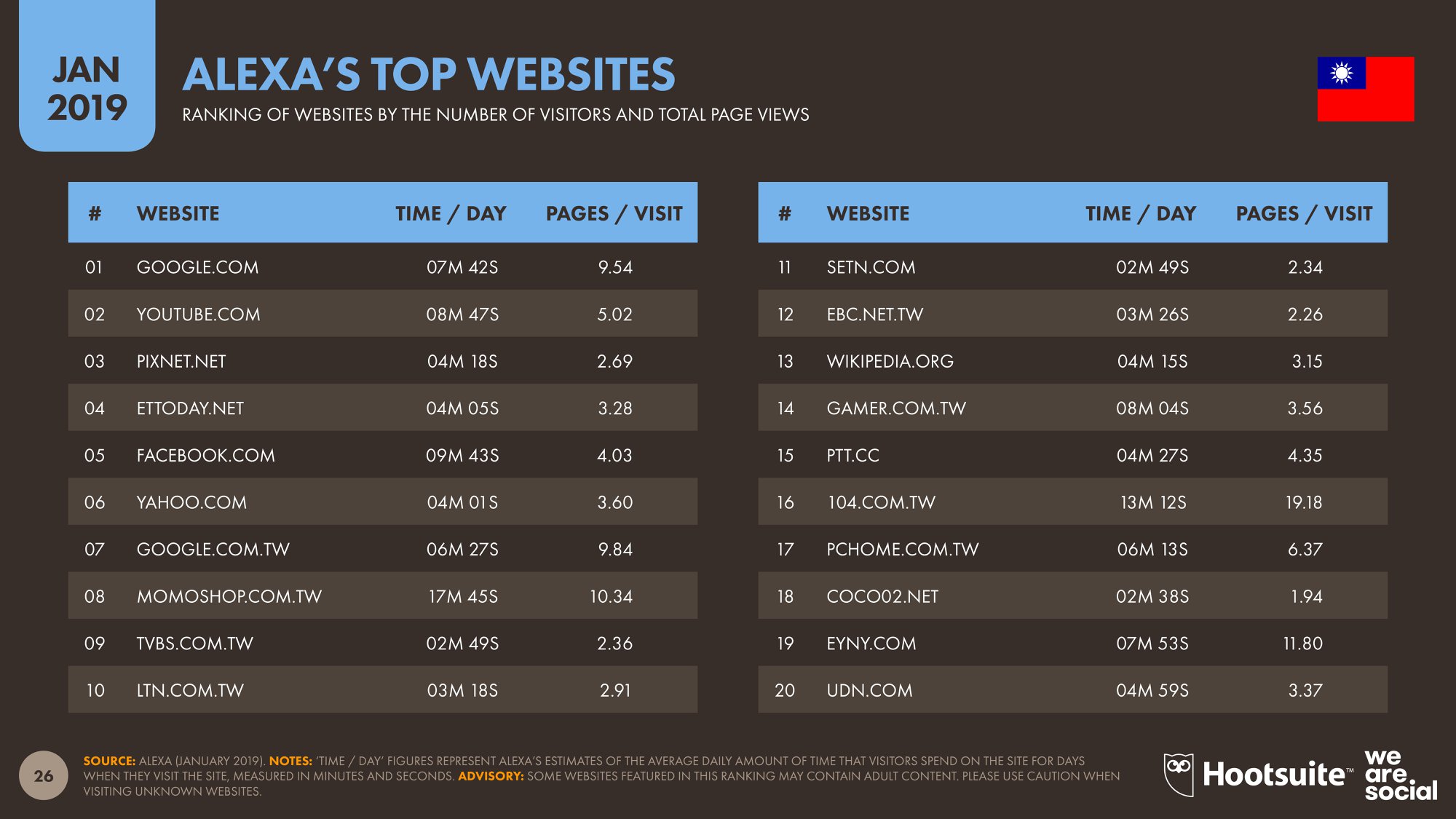

這個時候就要來看一下今年熱騰騰剛出爐的datareport digital 2019 Taiwan的數據圖

注意到了嗎?第一名是google、第二名是youtube、第三名是痞客邦、第四名東森、第五名才是臉書。

一般消費者的行為模式

請嘗試回想自己在要買東西、或是出去玩、或是有任何疑難時第一件會做的事?絕大部分的人應該都是打開google做搜尋吧!這也是為什麼google排名在第一名的原因。

再想想,當你看到google結果的時候有多少則是來自facebook的貼文資訊,又或者有多少是youtube影片或是痞客邦文章。

相信聰明的你,應該靈機一動,醍醐灌頂好像有fu知道為什麼要寫文章了。沒猜錯就是要讓有需求、有問題的人找到你認識你了解你。這也是為什麼各大品牌產品上市,都要找部落客做開箱體驗,因為他們希望消費者找到他們。

當然寫文章的同時,可以順便整理自己了解與不了解的知識與資訊,做一個有邏輯性、條理的紀錄。當你創造了有價值的內容後,透過共鳴讀者的反饋給google的反應都一定會幫你大大加分。

開痞客邦的原因

除了他流量排名在第三名外,不外乎他的使用介面算和善不難理解,就跟word一樣簡單。再來就是他開發的後台程式架構對google來說是友善的,google喜歡去他們家撈取文章。很多知名部落客都是從痞客邦起家的。

突破同溫層

臉書的機制就是投其所好,所以你會一直看到有興趣的動態或是廣告,但這樣就會很容易誤以為你看到的是全世界。facebook形成的同溫層是很厚的,所以當你分享的資訊或知識其實不是那麼容易可以突破同溫層,接觸到其他的群眾。除非下臉書廣告針對不同的群眾做推播。而facebook的流量排名只在第五,這個世界還有許多在臉書外的群眾都還未接觸過。

資訊呈現方式不同

仔細想想滑臉書的感覺,是否就像日記流水帳一樣,對於真的有疑問有需求的人他很難閱讀與找尋到他的資料。痞客邦可以依據分類整理,對於一般消費者來說當他找資料的時候是友善的,他也願意花比較多的時間閱讀。

123的方式,會寫文→臉書、IG也會分享→有做影片的話會同步到youtube上,如果臉書有友好粉專互相分享訊息也是接觸不同族群很好的方式,去相關的論壇或社團做分享。藉此接觸到更多不同的群眾。市場越來越分眾,很難有一個社群平台可以涵蓋全部,相對於國外來說台灣還算是比較好經營的因為社群平台不外乎就是臉書、IG、YT、PTT、DCARD等。

玩出孩子的超能力『遊戲式教養』鄭如安教授,心得分享

從沒想過原來「玩遊戲」是一種與孩子對話的方式,會聊到這個 故事是因為去年的某天,凍齡3寶媽 JJ Lee,跟我說123,妳不要看我這樣 生技公司現在穩定,診所也正在軌道上,創業的前10年 她的還不知道是怎麼走過來的 到現在我也還是不知道她怎麼走過來的,一切成迷。 尤其她們家的小朋友(老二)出生時還有點狀況,她開車崩潰大哭,哭完繼續講電話開會 站在醫療展,雙腳已麻痺,挺著8個月大的肚子,宮縮時時刻刻提醒她可能就要生了。 她想為她的孩子尋找解答 就這樣輾轉遇見了 #鄭如安教授 #遊戲教養的領航者 她跟我說 再怎麼忙 我就是陪孩子去上課 依循老師的引導 六日一定會煮三餐 努力當一個好媽媽 她說 『#遊戲教養』真的幫助了她很多很多 二哥現在小六 是學校的田徑隊 是家裡的開心果(以上是仙女的境界 大家當傳說故事看就好)。 這樣的契機 想說來個仙女社團講座分享會,很不錯。在國外真的蠻多相關的討論與研究,而當父母與孩子的關係獲得改善 相信對凍齡也是有正向的幫助。看看 #凍齡三寶媽 從大學凍到現在,她很努力在保養是真的。 她就被我凹來當贊助單位 沾她的光 邀請鄭如安教授來台南分享,謝謝 #阿波羅兒童發展中心 JJ決定要認真做媽媽 想圓一個自己當媽的夢。 有參加分享會的仙女都有拿到我做的品牌小提袋我自己也超愛的。品牌想客製化自己的黃麻提袋。 可以上官網訂購^^ #遊戲教養 分享會中,教授利用了一個影片,影片中的小女孩在被問及對於未來的夢想 原本是含糊不清無法表達,經過一場扮家家酒。再問一樣的問題,影片中的小女孩 就開始侃侃而談。 認識『玩』的本質 父母陪伴著玩 帶給孩子的絕對是往後成長的養分 令我掉下巴的 莫過於 教授問說你們是否常常稱讚孩子『好棒』『好乖』 我內心os,不是應該要讚美嗎? 教授說:好美 好棒 好乖,這些是外在旁人給予的 真正要被讚美的,是行為的本身 舉例: 小帥如果說在學校,吃完午餐自己洗碗 平常的我:哇你好棒 教授版本:你今天吃完午餐,自己洗碗,收碗筷,你好棒! 恍然大悟 在行銷中,跟消費者溝通也是這樣。大多的品牌會在文案闡述,我的產品超棒超好用。 我都會提醒 對於消費者來說:怎樣是棒?怎樣的好用?品牌必須明確告知。 一昧的稱讚會讓孩子,盲目追求對於旁人的讚美。 教授還問了一個令我深思的問題 想過為什麼孩子小時候 都很樂於舉手問問題 發表意見 中高年級長大之後 卻不是? 他說:在求學過程中,往往被鼓勵獎勵的就是前幾名,但不是每個孩子都是前幾名。 因此在求學的無形中,孩子失去了內在動機。 我想,協助孩子找到自我的天賦,也許就是父母最重要的功課,引導他們長大成為 他們自己喜歡的樣子。 現在的我們何其幸運,還能藉著科學儀器的輔助,檢測孩子的腦部發展 憑藉科學數據,幫助我們了解孩子的狀況,而非用主觀的意識與感覺對孩子貼上標籤 #兒童大腦檢測,凍齡3寶媽 JJ Lee家的醫療儀器可以做到這一個部分的檢測,真的走在智慧醫療的前線。 關於遊戲教養的小組課程分享心得待續拉! 自學團社群 真人才可以進來喔課程最新訊息會先在LINE社群公告🎈https://zoomin.work/媽媽自學團 Please follow and like us:031 2 20

什麼是仙女卡?一張專屬媽媽的黑卡

什麼是仙女卡?簡單來說就是仙女媽媽認證卡,品牌店家可以藉由卡片來識別是不是VK媽媽的團友,進而享有特約優惠。 一切的起源,去年的10月媽媽社團破5萬人,想來做一點特別的活動,也希望這個活動能有別於一般抽獎、贈品、等等。 仙女卡產品設計的邏輯 社團媽媽們有沒有哪些問題一直沒有被解決? 關於這個問題,有什麼我可以做的?也是我擅長的?自己剛好有資源的? 痛點:媽媽們可能因為育兒關係,工作性質屬兼職、或是自僱者居多,沒有公司行號沒有福委,也就不太有特約店家。 每次去到餐廳,是不是常被問,請問有特約嗎? 剛好我的學生或是合作過的品牌蠻多是業主的,試探性的問問老闆們執行的可能?大家的顧慮都是無法真正識別是不是VK團友?如果解決識別的問題,就可以了。 實際執行的問題拆解 1.需要一張識別卡 2.這張卡需要有一個獨一無二的序號 3.卡片無法被仿製 4.需要一個系統可以綁定,團友真實資料與仙女卡卡號 前面3項,客製化的悠遊卡與一卡通可以解決,第4項系統需要有一個自訂義的活用欄位。ZOOMIN客製化帽子官網無法,好險VK秘密基地的團購系統剛好可以。 而接下來要解決的是,確定團友資料的真實性,所以在開放預購的同時規定一定要選擇郵寄。 仙女卡卡片設計與製作 仙女卡設計師是我的閨蜜Kay,她也跟我一樣是自由工作者,我們合作過非常多大大小小專案,有這個idea的第一時間,我就敲她,問她願不願意操刀(當然是要付費的)。 有了設計大神的加持,產品設計基本就不太擔心了。而我的需求也十分明確,顏色黑+金色,信用卡質感,我自己私心想要一張黑卡,拿出來多帥氣。 感謝Kay用手繪的方式把仙女畫得好美,利用顏色的漸變,讓仙女卡有灑金粉的感覺。而在卡片上的那一句英文『Wonders await, just a fairy dust sprinkle away.』撒下仙女金粉,願望就成真。是研究所的好兄弟John,他專長翻譯英文原文書,主修英文文學。只有他可以寫出那麼美的英文,我倆輩子都寫不出那麼詩意的英文haha。 選擇悠遊卡,也是事前在VK秘密基地詢問過仙女們的意願,這其實就是一個品牌,如果願意運營一個好的社群,一個很棒的回饋。透過社群可以做產品的調研,避免新產品上市時可能設計不良,而市場反應不佳。甚至可以做最小可行產品(MVP)的測試。 但品牌很多都無法的原因在於,運營一個好的社群,需要時間與好內容的積累。產出內容,這似乎是許多品牌的弱點。這邊指好的內容,我定義:對他人有所幫助的內容。 行銷部門往往被老闆逼著,看轉換看業績,追求的是短期的利益,而忽略了品牌需要長期與多元的經營。 長達兩個半月的製作期 為了卡片防偽,悠遊卡公司是十分嚴格的。需要先確認圖案沒有侵權,再確認製作者擁有該圖像的合法版權,這也是需要專業設計師的原因之一,以上都確認後,才可以印刷製作。印刷完成還需要送回悠遊卡二審,並開通卡片。 在等待送審時,我同步詢問,學生跟我認識的品牌主們。 仙女卡特約合約電子簽章 最一開始,自己盤了一下我有把握可以敲到的合作品牌約30-40家左右。心裡想,用紙本的方式,我應該可以處理得完。 而某天我在媽媽社團發文,招募特約品牌時,哇!反應之熱烈,其實我自己也是嚇到。當仙女卡特約合作意願表單來到第100個時,我想用紙本會砍掉很多樹,於是趕快找電子簽章的服務系統並測試,這次額外收穫,應該就是使用電子簽章吧!目前仙女卡特約品牌已經逼近300家拉!真的再次感謝我的學生、合作過的品牌、VK親辜們。 仙女卡相關資訊的公告 無論是合作特約品牌,或是在付款是可能遇到的常見問題,需要一個地方彙整。原本一開始,有打算放在VK這一個部落格上,擔心太多人同時點閱,網站會掛點。 真的好險我是NOTION愛用者,剛好NOTION可以幫我解決這個問題。所以目前仙女卡相關FAQ,都是利用NOTION製作。 仙女卡預購1周破1K 設計師Kay跟我說,123你不是跟我說做100張,到最後怎麼跟你說的不一樣。其實我也沒有想到反應會那麼好,覆盤的心得是,一個產品真正解決消費者痛點需求,它就是一個好產品。而商業的本質是「價值」交換,你提供的「價值」,是否容易被取代,是否創造雙贏?這就是品牌核心競爭力。 仙女卡最後製作是1千張,有幾百是留言後忘記至系統完成訂單的,無法一一通知的原因是,VK秘密基地系統是抓Facebook的帳號與留言文字成立訂單,如果該用戶沒有進入系統完成,系統不會有該Facebook用戶的資料。最後花了快一個星期把所有的卡片寄出,收到仙女卡的大家,都說很美很有質感,這絕對是最棒的禮物!Kay說很開心,跟我玩了一次很棒很不一樣的事。 仙女卡特約品牌 仙女卡特約品牌,真的很想說哇靠,因為連禮儀公司都有了,仙女媽媽說的生活一條龍!居家、電信、美食、醫美、電動車、補教、寵物也有喔!歡迎仙女們可以邀約自己喜歡的

迎向2024:期許自己重複利用時間,練習複製與規模化

2023年是一個突破舒適圈的一年 ◼︎黑糖的故鄉-溪遊美樂地 嘗試了完全不統領域的專案合作。結合自己擅長跟地方創生,在善化溪美森林公園,這一個很美的地方辦了一場很不一樣的活動『黑糖的故鄉-溪遊美樂地』。 主角:是一群樂齡的長輩們,看到地方發展中心的量能居然如此有威力。 ◼︎仙女卡(一張專屬媽媽的特約黑卡) 仙女卡這是一個對自己運營媽媽社團一個很大的考驗。一個好的社群,我自己的定義是『互動』、『利他』、『分享』,所有的運營規則也都圍繞在這些目標。 社群如果可以走向社群共創,這是一件很美好的事!社群共創是一個具有互動性、協作性和開放性的過程,通過成員之間的共同參與和合作,來實現共同的目標和創造價值。 起心動念:想解決一個痛點?媽媽或自僱者不一定有公司行號,也沒有福委會洽談特約,沒有員工證可以做辨識。 市場調查:VK私密社團市場調查可行性與意願,這其實跟募資平台的概念一樣,會先發送問卷做市場調查。 盤點資源:確認仙女卡製作所需的資源設計師、文案、製作廠商,最重要的是願意配合的品牌商家。原本只估算合作過的還有學生的品牌,沒想到媽媽社團中的品牌主們反應很熱烈目前已經突破200多家,VK仙女卡特約商家列表。 如何交付:利用現有的VK私密社團團購系統跟廠商討論如何用現有的架構可以讓大家有一個很陽春的,仙女會員系統。如何克服卡片是否偽造?藉由悠遊卡公司製作的審核機制來解決這個問題。 仙女卡是一個很好的示範與案例,當你的商品可以解決消費者痛點,解決他們的問題,而自己又有行銷4P中的Place『通路』,就可以有很好的轉換。這也是很需要被釐清的一個誤區,很多人都是煩惱產品,行銷4P中我覺得最困難的是Place『通路』,要在哪裡?怎麼把產品賣出去? 所有這些都建立在一個活躍的社群基礎之上,這使得社群共創成為可能。 ◼︎開了三場自己的線下實體課 從幫助品牌進行媒體投放,到自己運營社群的三年中,總結出了一套對社群行銷的方法論。很高興有機會與各品牌合作,讓媽媽們不僅圍繞在家庭和孩子,還關注了媽媽們自己的成長和展望。 有了這樣的經驗,更有底氣邀請了厲害的老師們來幫媽媽們指引方向,例如手機攝影的老莫、幫精品品牌佈置花藝的沃花、還有翻譯人類圖原文書的人生拾堂的乖哥,更困難的是找到願意跟我一起上vista老師的線上寫作營的同學們。 投資於自己的腦,相信是最正確的投資,因為人賺不到認知外的錢。 2024年對於自己的期許 ◼︎重複的利用時間 在2024年,將專注於充分利用珍貴的資源 – 時間。計劃將積累多年的知識和經驗轉化為可重複販售的產品和服務。時間確實是最有限的資源之一,因此如何有效地運用它至關重要。我將透過以下方式實現這一目標: 創建線上課程:將專業知識系統化,創建具有價值的線上課程,讓更多人受益並學習。 數位投稿:透過數位媒體和內容投稿,分享我的見解和知識,擴大自己的影響力。 數位出版:把積累的內容轉化為數位出版物,以提供有價值的信息和資源 ◼︎複製 藉由社群運營陪跑的概念,希望可以複製如同台南東區、北區、永康區媽媽社團,到其他縣市或是其他興趣領域。讓媽媽社群不只是圍繞在另一伴與小孩,多了更多與自己對話期許自我成長的空間。 擁有成功運營媽媽社團的經驗,並希望將這種成功複製和擴展到其他地區和興趣領域。目標是讓媽媽社團不僅圍繞在家庭和孩子,還為媽媽們提供更多互動和自我成長的機會。 社群運營陪跑:我將採用一種陪伴式的社群運營模式,將我在台南東區、北區、永康區媽媽社團的成功經驗複製到其他地區,並擴展到不同的興趣領域。 多元發展:讓媽媽社團變得更多元化跟不同的業態合作,以滿足不同媽媽的需求和期望,提供更多對話和成長的機會。 促進互相學習:促進媽媽社團成員之間的知識分享和學習,建立一個互相支持和共同成長的生態系。 ◼︎規模化 2022~2023花了許多預算在社群系統軟硬體上,並成功實施了MVP(Minimum Viable Product)可行性測試。MVP指:用最低的成本,設計完成你的產品,並且把它用最快的速度放到市場上測試是否可行。2024年,計劃將這些已經測試過的MVP規模化,有更好的投資報酬率。優化現有開團的流程、擴大品牌市場、增加供應鏈夥伴參與度、建立異業合作夥伴關係、持續改進和善用數據監控評估成果。 在2024年,期待著將這些計劃變成現實! Please follow and like us:031 2 20

台南甲狀腺結節開刀,奇美醫院王文慶醫師,VK的極致聖誕節

今年聖誕節非常特別,在聖誕夜入住醫院,12/25早上奇美醫院一般外科王文慶醫師第一台刀。 定期健康檢查 開什麼刀?女性好發的甲狀腺結節。我算體質跟遺傳,從2019年在成大健檢的時候就有發現了(定期健康檢查很重要的)。每半年或一年也都有持續追蹤與抽吸組織細胞,在一般的新陳代謝科門診追蹤,我是在台南達俊診所(李宏文醫師)、仁欣診所(田凱仁醫師)。 今年回診追蹤時,醫師說原本比較大的甲狀腺結節,比較大超過3公分,建議先抽吸(細針穿刺頸部)穿刺抽吸細胞學檢查是分辨良性或是惡性。結節通常沒有症狀,尤其是小的結節, 頸部不會有壓迫感,不容易發現,我也是健康檢查時超音波發現持續追蹤的。你可能會覺得把細針「刺入喉嚨」,可能會覺得恐怖。其實只需要在穿刺檢查時不要吞口水或講話(避免甲狀腺移動)就好,把眼睛閉緊不要看。 我本身其實沒有不舒服,喉嚨不適或是呼吸壓迫。就是持續追蹤發現結節緩慢長大,兩年細胞穿刺的結果是非典型細胞(可能為惡性的比率約5-15%),因為偏大所以醫師評估建議開刀切除。 說不緊張騙人的,就是有種莫名的壓力與擔心,我還想帶小帥浪跡天涯流浪的啊!我就跟開診所代表『富元健康管理診所』求救,我跟閨蜜說我要來做一下他們家的微核磁全身健康檢查。非侵入性,利用機器對細胞做全身的掃描,時間約1-2小時,報告約兩週。 微核磁健康檢查 (mMRI) 它跟傳統醫學不一樣,他偏預防醫學。醫學上有些疾病早期的症狀,可能比較輕微甚至沒有症狀,假如當事人不警覺或藉由一些正確的檢查,來發現疾病的的早期或危險因子,儘早加以介入、阻斷擴大惡化並積極改善。微核磁可以在醫學影像報告成像前,先看身體的細胞是否有變異。 11月中抽吸結果出來,我就立馬去高雄富元健康管理診所微核磁檢查,同步一樣去大醫院聽醫師的建議。11月底聽完鍾博士(閨蜜隊友)的微核磁健康檢查報告(另外寫一篇分享),細胞沒有問題(感謝菩薩心安了不少)。 閨蜜幫我問了她熟識的醫師們,自然療法會傾向相信身體自癒能力(謝媽也是這一派的),另一派就是結節偏大,建議開刀。 決定開刀 11月底王文慶醫師的評估,跟自己各方資料(第三方管顧公司也問了),王醫師很逗趣的問那我們聖誕節12/25開刀吧!就決定了我今年的聖誕節要在醫院渡過。我就速速把小帥的聖誕禮物安排好,請求婆婆跟娘家支援,感謝隊友幫忙。 甲狀腺結節開刀相關事項 ⁍手術時間約多久?手術約2-3小時 ⁍傷口多大?我的傷口約7公分在脖子處 ⁍可能後遺症?聲音沙啞(這個是我最擔心的,因為我還要上課啊!)需長期服藥 ⁍傷口恢復時間?醫生說約需1~2周,吞嚥與傷口會比較好。我手術後的3-4天都是吃比較冷跟軟的食物 ⁍住院多久?我住了四天,含前一天入院檢查 ⁍保險理賠?好險我有醫療實支實付(這個要在開刀前詢問自己的保險業務員) ⁍醫療自費項目 神經探測手術防沾黏術後傷口防水凝膠自費的麻醉用藥幸運有單人病房 於是乎12/27 平安出院,回家當鍵盤俠。 Please follow and like us:031 2 20

電子書筆記彙整方式,建置自己的雲端知識庫

不知道大家有習慣看電子書嗎?我還蠻習慣的主要是因為在通勤時包包放著一本書,好重!因為我大多必須要帶電腦出門。又想要用零碎的時間看書,推薦電子書是一個很不錯的選擇。 我自最常使用的電子書平台博客來電子書、微信讀書,其中又以微信讀書為最主要,可惜的是簡體中文,但其中書量真的超級多,使用者蒐藏書籍、訂閱尚未上架的電子書通知、我最喜歡的是微信讀書中對於很多的使用者設計是非常友善的。 例如: 針對同一個作者出版的書籍搜尋或是系統推薦給你的書都很切中當下所需 可以同時追喜歡的微信公眾號文章 重點是可以AI朗讀聽書,做菜、或是不想用眼睛的時候,就開著用聽的,看到哪聽到哪。 針對書籍可以做內部的全部搜尋外你也可以看到其他人對於該書的想法,或是對書中的重點摘要。 但在電子書時,我最飲恨的一點是,書中的重點我都只能依依複製貼上,超沒效率。所以一直在找更好的方式,直到今年居然有神人把這個功能做出來了啊!他就是『微信讀書筆記助手』使用桌機Chrom安裝這個外掛,開啟微信讀書電腦版的畫面,打開書籍按下外掛按鈕匯出書中重點。 我自己最常使用就是匯出標註,搭配Notion使用(支援Markdown 語法),變成自己的知識庫。 1. 一鍵導出標註、熱門標註、書評、想法、目錄;2. 導出格式自訂; 3. 一鍵複製圖片、註解、程式碼區塊; 4. 護眼色主題; 5. 書架分類、書架搜尋; 6. 標註搜尋、標註目錄; 7. 以正規匹配對標註進行處理; 8. 選取後自動標註、自動複製或自動查詢; 9. 解除右鍵限制; 10. 一鍵刪除標註;11. 統計週、月閱讀時間; 12. 瀏覽公眾號; 13. 閱讀頁圖片、程式碼區塊放大。 會用Notion Table的方式做資料庫的整理,並用不同的維度檢視這個知識庫。仙女卡特約也是運用Notion。 如果是用APPLE的備忘錄跟Google Keep會長下面這樣,因為(沒有支援Markdown 語法)。 雖然Notion不是很好上手,但有興趣的很推薦可以學著用看看。 Please follow and like us:031 2 20

讓iPhone行事曆也有Todo List,還能同步給隊友看家庭事務不忘記

我跟隊友平常有共用一個行事曆,但發現有些事項很難在行事曆上建立行程再去設停醒,也用過一些日曆APP,但在功能或是UI、UX設計上覺得還是蘋果比較習慣。剛好上網找到居然有把iPhone裡提醒事項的功能同步到iPhone行事曆上,當然如果這一份行事曆有同步分享給其他使用者,共享的人也可以看到喔! 呈現如下 第一步:請在『提醒事項』新增一個列表,列表名稱假設是『Todo』 第二步:請在iPhone行事曆上,新增行事曆 行事曆名稱要跟提醒事項的新列表名稱一模一樣。大小寫要全部一樣喔~ 第三步:利用iPhone的自動化腳本來完成同步 請先下載一個「Scripts App」來運行自動化這件事。 Scriptable App Store 下載位置 下載後打開App右上角「+」新增一個腳本,,點擊上方「Untitled Script」文字後,將名稱改為「提醒事項同步行事曆」。 然後把下面我提供的iOS 提醒事項同步行事曆代碼直接複製貼上,按下「Done」關閉。 ♥︎提醒事項同步行事曆代碼 會看見「提醒事項同步行事曆」Scripts 腳本後,就可以退回主畫面。 第四步:建立自動化捷徑 利用搜尋找到捷徑App,選擇下方自動化頁籤,點選右上角「+」。點選「自動化」>「製作個人自動化操作」,選擇「App」。 按下「App」按鈕,搜尋且勾選「提醒事項」和「行事曆」。 確定左下是否設定為「已開啟」,就可以按「下一步」。在動作編輯頁面中,點選「加入動作」。 利用搜尋找到剛安裝的,「Scriptable」,並且從 Run Script 內選擇剛新建的 「提醒事項同步行事曆」Scripts 腳本。 會進入自動化執行設定頁面,將「執行前先詢問」和「執行時通知」兩項功能都關閉,最後點擊「完成」 第五步:重新設定APP,這個步驟一定要做 在手機 內建「設定」,找到「Scriptable」控制設定,將「行事曆」和「提醒事項」關閉再次開啟,偏好語言設定為「英文」。 設定完後,手機重新開機。重新開機後,找到「Scriptable」建立的「提醒事項同步行事曆」Scripts 腳本,點入後點選右下角的運行。這樣就可以同步拉! 之後只要在「提醒事項」中建立的待辦清單就會同步到跟列表名稱一樣的行事曆拉!如果你跟隊友有共享的行事曆,可以在「提醒事項」新增新的列表,該列表名稱跟共享的行事曆名稱一模一樣就可以拉! Please follow and like us:031 2 20

你也可能喜歡

善用hashtags幫你的粉專增加曝光率

2020-07-05

值得學習的外國人FB社團行銷術

2019-05-09